Удивительные истории от Анны Дмитриевой: о Булгакове, Солженицыне, МХАТе, вдове Чехова и даже Фреде Перри

Головин поговорил с женщиной невероятной судьбы.

Анна Дмитриева – основательница спортивного ТВ современной России и долгое время глава спортивных каналов «НТВ-Плюс», голос тенниса, теннисистка (18-кратная чемпионка СССР в трех разрядах, полуфиналистка «Ролан Гаррос» в миксте и финалистка юниорского «Уимблдона»). Она видела в жизни все.

Ее отец – главный художник МХАТа Владимир Дмитриев, один из лучших друзей Булгакова. Отчим – выдающийся композитор Кирилл Молчанов, автор музыки к фильмам «А зори здесь тихие» и «Доживем до понедельника». Крестные – актриса Ольга Книппер-Чехова, вдова писателя Антона Чехова, и двукратный номинант на «Оскар» режиссер Станислав Ростоцкий. В детстве она дружила с Андреем Мироновым и даже сушила его трусы после купания, а потом общалась со вдовой Колчака и жила в одном доме с Солженицыным и Корнеем Чуковским. Ее репортажи по ночам слушал Ельцин, а в советское время ей приходилось проигрывать теннисные матчи из-за политики.

Головин встретился с Дмитриевой. Внутри – десятки потрясающих историй о великих людях, которые красиво творили и иногда – страдали от советского режима. О нем она тоже говорит.

МХАТ

– Мы встречаемся в квартире на Проспекте мира, но детство вы провели на улице Москвина, сейчас это Петровский переулок. Как давно здесь живете?

– С 1993 года. А с улицей Москвина связана жизнь до 18 лет. Хотя родилась и до четырех лет жила в Подколокольном переулке. Папа из Ленинграда, поменял свою ленинградскую квартиру на московскую. Она ему понравилась, потому что во дворе стояла береза. Но условия не очень хорошие. Вот на Москвина уже приличный Бахрушинский доходный дом рядом с филиалом МХАТа. На доме доска «Здесь жил Есенин», правда, его мы не застали.

– В гости знаменитости не из вашего дома приходили?

– Всегда. Собиралось много народу: композиторы, музыканты, артисты. Огромная жизнь, которая наполнена работой и застольными общениями. Присутствовал гости из МХАТа: Яншин, Степанова.

Часто бывал Николай Робертович Эрдман (драматург, поэт, сценарист культовых раннесоветских фильмов «Волга, Волга», «Веселые ребята», сказки «Морозко» – Sports.ru). Мой папа дружил с его братом, художником Борисом Робертовичем Эрдманом. И когда папа умер – мне было 7 лет – Борис Робертович меня очень тщательно опекал. Например, водил в ресторан. Я впервые пришла в «Метрополь», оказалась потрясена. Там огромное количество официантов, я спрашиваю: «А кто это такие красиво одетые мужчины?» – «Это официанты» – «Все нас будут обслуживать?». Кстати, у Эрдмана и Степановой был давний роман друг с другом. Такая романтическая линия, которая меня волновала. Хотя на том этапе я ее додумывала.

Приходил Стасик Ростоцкий (режиссер; с фильмами «А зори здесь тихие» и «Белый Бим Черное ухо» номинировался на «Оскар» – Sports.ru), который вернулся с фронта. Во время войны он потерял ногу. Мои родители с ним дружили и опекали его, еще неженатого. Потом он с Кириллом (отчим – Sports.ru) почти все фильмы делал – отчим писал музыку. Кстати, Ростоцкий тоже мой крестный. Как и Книппер-Чехова (народная артистка СССР, жена Антона Павловича Чехова – Sports.ru) и Пилявская (народная артистка СССР, тетя героя Олега Меньшикова из «Покровских ворот» – Sports.ru). Пилявская крестная потому, что могла держать меня на руках. А Ольга Леонардовна не могла. Меня ведь крестили, когда мы уже вернулись из эвакуации – мне исполнилось года три. И Книппер было тяжеловато (в тот момент ей было 75-76 лет – Sports.ru). А с мужской стороны крестный – Стасик. Он всегда был хорош собой, очень уверенный. Думаю, многим дамам, которые с ним знакомились, даже в голову не приходило, что у него нет ноги. Внешне это ни в чем не выражалось.

Станислав Ростоцкий (справа)

Мне Ростоцкий подарочки делал. Тогда же не было детских развлечений, а он принес набор масок. Потом мне казалось, что он каждый раз будет приходить с каким-то сюрпризом. Мы находились с товарищеских отношениях.

– Как и с культовым артистом Яншиным (народный артист СССР, актер, режиссер; 52 года работал в труппе МХАТа – Sports.ru).

– С Михал Михалычем – да. Он любил застолья, всегда приглашал всех в ресторан после премьер или спектаклей. Когда я стала старше, и меня брали туда. А в детском возрасте на лето я ездила в дом отдыха МХАТа в Пестово. Поэтому знала маму Яншина. И он приезжал к нам. Сразу все волновались, потому что на ночь он уплывал на лодке на водохранилище – оно всем казалось опасным местом. Ловил рыбу, потом дарил судаков.

В Пестово очень дружила с Андреем Мироновым, когда ему было года четыре. Нам не разрешали ходить на водохранилище без взрослых, и мы время от времени тихо уходили с ним и купались, пока никто не видел. Потом он трогательно садился в стороночке, а я сушила его трусы, чтобы родители не заметили.

– После Пестово с ним пересекались?

– Приятельствовали, рядом же жили. Он учился в 170-й школе , а я в 635-й. Это два здания в одном и том же дворе, просто разделялись на мужское и женское. Дальше их объединили, но я осталась в своей женской школе, а он – в мужской. Хотя учились как бы в одном классе. Он ходил в окружении мальчишек, меня это по-детски интересовало. А ему нравилась девушка, с которой я дружила.

Он был симпатичный, славный, уютный парень. Но после школы я удивилась, когда узнала, что он поступил в театральное училище.

– Не актер?

– Может, в том возрасте это никак не проявлялось. Или я этого не замечала. В Пестово-то увлеклась другим. Нас там учили танцам – па-де-катр, молдаванески. И в один момент с Андреем мне оказалось совершенно неинтересно танцевать, потому что появился какой-то суворовец в военной форме. Мне хотелось именно с ним.

– Теннис Миронов любил?

– Говорят, что играл, но я не видела. А я стала интересоваться теннисом как раз в Пестово. Там корт, ковыряла на нем ракеткой. И Вербицкий (один из ведущих артистов МХАТа 1920-1930-х – Sports.ru) – кстати, мой дальний родственник – должен был прийти посмотреть, как я играю. Сказал: «Приду сегодня после дневного сна». И этим же днем умер. Так и не увидел мой талант. Он тогда был уже старый, но в молодости теннис любил.

Евгений Рубенович Симонов (театральный режиссер и педагог, народный артист СССР – Sports.ru) тоже играл, с ним опасно было. Когда подавал, не ориентировался и мог попасть прямо в затылок. Все время приходилось пригибаться.

Когда стала профессионалом, иногда приезжала на дачу в Рузу. Хотела отдохнуть, но отчим Кирилл и композитор Юрий Абрамович Левитин тащили на корт. Из Малеевки специально приезжал сценарист и драматург Виктор Типот. Он играл неплохо, во время отпуска считался моим спарринг-партнером.

– Читал, что на ваши первые матчи приходили первые лица МХАТа.

– Было такое. В 1957-м мне 15 лет. Играла на фестивале молодежи студентов. Приехало много иностранцев, помню матч с француженкой. Мне казалось, что с сильной. Но потом я поняла, что она была доисторического возраста. И тогда все приходили – Яншин, Станицын (выдающийся артист МХАТа и педагог, один из художественных руководителей театра – Sports.ru). Импозантные, в бабочках, торжественные. Садились в первом ряду. Мне было безумно стыдно. Они говорили: «Почему? Мы же не сердимся, когда ты приходишь смотреть на нас на сцене» – «Ну что вы здесь устроили за представление?».

Представьте, я играю первый круг, только-только начинаю, каким-то чудом пробилась на этот фестиваль, понимаю, что мне ничего не светит, и тут такое. Как будто это самое главное событие в жизни страны. Все-таки это люди, которых знал весь Союз.

Но первый матч я выиграла. Сам турнир, конечно, нет, потому что участвовали сильные теннисистки. Та же Жуже Керница, которая была чуть ли не второй в мире. Вера Пужеева, которой я проиграла, входила топ-5. Но для меня турнир оказался очень значимым. Потому что на него приехал Фред Перри. Тот самый последний англичанин, который до Маррея побеждал на «Уимблдоне» и создал бренд одежды. Он посмотрел мою игру и сказал, что СССР нужно выводить на международную арену. Мы же тогда не были членами международной федерации. А он во многом этому поспособствовал. Не благодаря мне, конечно, но он обратил на меня внимание. Как всякие талантливые люди, он хотел открывать что-то новое. Советский Союз был большой страной, которая имела вес в спорте, а теннис находился вне международной среды.

Когда в 1958-м мы приехали впервые в Англию, Перри встречал нас на аэродроме. Он нас вводил в мировой теннис. И свою миссию осознавал до конца. Когда сборная – уже будучи Россией – впервые вышла в финал Кубка Дэвиса в 1994-м и мы играли со шведами у себя, он приехал. Он знал, что стоял у истоков и хотел увидеть апофеоз. Но в тот год сборная не выиграла. Выиграла позже, когда Перри уже умер.

Фред Перри

– Многие дети МХАТа стали спортсменами?

– Из той среды, пожалуй, только я выступала в профессионалах. Это стало большой неожиданностью для многих. К спорту всегда относятся с элементом пренебрежения в интеллектуальных кругах. Хотя суперфутболистами все восхищались. Помню потрясающую сцену, когда почему-то оказалась рядом с Барнетом (известный советский режиссер и актер – Sports.ru) и Пырьевым (режиссер; номинант на «Оскар» с фильмом «Братья Карамазовы» – Sports.ru) около МХАТа – наверное, ждала кого-то из родителей. Они стояли такие импозантные. И вдруг прошел какой-то человек. Они как мальчишки запихали руки в карманы, вдруг шепотом затянули: «Нетто. Нетто».

Футбол стоял на особом месте. ТВ еще не получило развития. Если у кого и было, то еле-еле там что-то смотрели в этих маленьких штучках с линзами. А вот как зрелище, если не говорить о театре, оставался спорт – футбол.

– К вам домой футболисты приходили?

– Запомнила у Яншина. У него в гостях всегда бывал Андрей Петрович Старостин. Такой красавец, импозантный. Но его не считали спортсменом – он как из футбольной среды, так и из среды артистической. Его жена Ольга Кононова – цыганка, артистка. Кстати, из-за Старостина, который дружил с Яншиным, все мхатовцы болели за «Спартак». Если была возможность выбора телефона, они брали красный цвет.

Семья

– Когда умер отец, вам исполнилось семь. Остались воспоминания?

– О самом папе не очень много. Помню, когда он работал, сидел за мольбертом. Ставил мне стульчик, я тоже рядом рисовала, что и он. А потом он брал мою кисть и вместе со мной на своей картине рисовал, что я хотела нарисовать. Мама очень сердилась, входила: «Боже, какие глупости. Разве можно позволять ребенку рисовать на вашей картине?».

С папой она была на вы, потому что он старше на 17 лет. Фамильярности тогда почти ни у кого не было. У меня до сих пор тоже – я не скажу, что какое-то усилие над собой делаю, но мне проще с человеком быть на вы, чем на ты.

Отец Анны Дмитриевой – по центру с закрытыми глазами; слева сидит Максим Горький

– Отец говорил, что если бы не Мейерхольд, он не пошел бы в театр.

– Да, он же мальчишкой стал с ним работать. С 17-18 лет. А потом у них произошел какой-то страшный разрыв. Мейерхольд на что-то обиделся, и с папой они расстались. У папы начался переходный период, дальше Немирович пригласил его во МХАТ оформлять «Воскресение». Папа очень тянул с решениями, а Немирович торопил. И папа ему тогда подробно объяснил в письме: «Я должен вернуться к своим истокам. Я должен начать новую жизнь, потому что МХАТ – это театр, ничего общего не имеющий с тем, что я делал у Мейерхольда. Я должен прийти туда, опираясь на свое мироощущение».

Это интересный подход – вернуться к тому, что было до Мейерхольда. Это же были совершенно разные направления и подходы в театральном искусстве. МХАТ с его импозантной жизнью и мейерхольдовская свободная живопись. Такая проблема существовала у большинства творцов самых разных направлений тех лет. Когда нужно было уходить от декаданса к реализму. Но все-таки не наступая на горло о собственном представлении о мире. Опираясь на свое мироощущение, чтобы не быть фальшивым. Это важный момент, который решали многие живописцы.

– Картины отца вам пришлось реставрировать.

– Ранние работы. Мне отдала их одна женщина, которая работала в Бахрушинском музее и, видимо, была небезразлична к тому, что делали художники. Она позвонила еще в советское и сказала: «Знаете что. Вам надо забрать картины, иначе они просто пропадут, будет обидно». Я приехала, они были свернуты трубочкой. Забрала пять-шесть трубочек, реставрировала.

– Некоторые продавались даже на «Сотбис».

– Слышала об этом несколько раз. Вроде бы их купил Церетели. Суть в том, что папа был влюблен в Спесивцеву (величайшая прима-балерина; исполняла ведущие партии в «Лебедином озере», «Жизель», «Щелкучике» – Sports.ru). Она потом уехала в Англию. И вполне возможно, что на аукцион пошли те картины, которые он ей подарил. С другой стороны, что, она с картинами туда поехала? Не думаю, что так высоко ценила папу.

Картины Владимира Дмитриева

Кстати, читала разговоры Баланчина (основатель новой классики балета – Sports.ru) с Волковым (писатель и журналист – Sports.ru) лет 20 назад и выяснила, что папа с ним был создателями общества балетного искусства. Они дружили, были увлечены балетом, создали это общество в 17 лет и даже официально зарегистрировали его. Но Баланчин и дальше пошел по балету, а папа – по театральному, декоративном искусству. Хотя писал и либретто для балета. До сих пор получаю авторские за них. Например, за «Пламя Парижа» – они ставили его вместе с Вайноненом (ведущий балетмейстер Большого театра – Sports.ru). Папа стал автором либретто и оформлял декорации. Вайнонен без него ставить не мог, потому что у папы очень было развито сочетание понимания декоративного искусства с самим балетом.

– Много видели постановок с его декорациями?

– Почти все. Филиал МХАТа находился через два дома от нашей квартиры на Москвина. Главное здание на Камергерском – с одним переходом. Мне давали билеты, и я ходила много раз. Была в курсе всего, жила в той атмосфере.

– Что ценили в ней?

– Я ее не ценила. Я просто думала, что так должно быть. Поставили новый спектакль – надо посмотреть, как там. Тем более дома это все обсуждалось. Например, папа делал декорации к «Анне Карениной». Там была крутящаяся сцена – одна из первых, которую он сам оформлял. А он же неврастеник. На зрителей реагировал плохо. Не любил выходить на сцену. И так волновался, что во время спектакля пошел за сцену, лег на диван, где Каренина встречается с Сережей, и заснул. И выехал, когда сцена разворачивалась. За это Немирович его не выставил на Сталинскую премию. Был страшно возмущен. Это же премьера.

Мне нравилось, как Книппер-Чехова описывала состояние папы в письмах сестре Чехова Марь Палне. Я их потом читала: «Были сегодня на премьере «Пиковой дамы». Вово молодец. Очень понравился. Ему пришлось выйти на сцену. Немного усмехнулась, когда он все-таки наступил на шлейф какой-то дамы». Видимо, вышел нескладно, опять встал куда-то не туда.

– Ваш самый любимый спектакль?

– «Анну Каренину» миллион раз смотрела. На «Щелкунчика» столько же ходила. Так жалко, что своим детям не могу показать «Щелкунчика» Петипа. Сейчас уже постановка Григоровича. А тогда был настоящий детский праздник перед елкой, рождественский. А вот «На дне» не любила. Хорошие очень артисты, но такая серая атмосфера.

Ходила и в «Большой» – он тоже недалеко от дома. И к маме в Театр Советской армии. Сидела там в гримерке.

Театр Советской Армии

– Помните молодого Зельдина?

– Мама его презирала. Говорила, что ведет себя как-то не очень хорошо. Называла Володька. Но это не значит, что она всегда так к нему относилась. Потом все нормально стало. Когда он был способен определять кто есть кто, мы даже встречались с ним на ТВ. Он напоминал, что с моей мамой работал, я приветы ей передавала. А потом уже боялась к нему подходить. Мне казалось, что он не должен был узнавать. Может, свои вещи он знал, но посторонних не должен был держать в голове.

– До вашей мамы у отца была другая жена. Ее расстреляли.

– Да, в 28 лет. Говорят, красивая женщина. К ней подошел какой-то дипломатической работник из посольства. Проводил до дома. Пытался завязать беседу, что было отмечено. И арестовали как шпионку. Расстреляли через месяц-другой. Моя сводная сестра по папе получила эту информацию только в 90-е годы. До этого не было известно. Папе давали понять, что она погибла. Ну, погибла и погибла, умерла. А то, что расстреляли, стало известно только в 90-е. Официальная информация о расстреле появилась, только когда кончилась советская власть.

И про моего дедушку мы тогда узнали, что он был расстрелян в начале 1938 года. Хотя после хрущевских оттеплей всех репрессированных амнистировали. У нас даже где-то сохранились скромные уведомления, что он амнистирован за отсутствием состава преступления. Бабушка получала пенсию какую-то. При этом мы читали разную информацию. Например, о том, что он умер от воспаления легких в Прикарпатском округе, хотя как он там мог оказаться – непонятно. Его же взяли в Мурманске, потом сидел в Ленинграде.

– За что?

– Ни за что. Хотя сидел всю жизнь. Он вернулся в Кронштадт вместе с Северным флотом из Гельзенфорса (старое названин Хельсинки – Sports.ru), когда его привел Щастный (капитан первого ранга, командующий Балтийским флотом во время Ледового похода – Sports.ru). Щастного почти сразу арестовали, и их тоже всех. С тех пор это тянулось до бесконечности. То забирали, то выпускали. Сначала арестовали на три-четыре года, потом в 1925-м выпустили, потом опять арестовали. А в 1937-м уже окончательно. В 1938-м расстреляли. Хотя он был даже не из высшего командного состава.

Дедушка Анны Дмитриевой

Бабушка рассказывала, что Щастный сказал, что как человек, который служит России, он должен вернуть флот России, независимо от власти. Но каждый офицер волен сам выбирать судьбу. Может остаться за границей или вернуться в Россию. Дедушка с бабушкой обсуждали это. И решили, что вернутся. А многие остались. Мой сын знает эту историю. Когда возил детей в Финляндию, сказал: «Надо пойти погулять по этой набережной неправильных решений» – «Какие же неправильные? Иначе бы вас никого не было».

А бабушку выслали из-за дедушки как жену врага народа. Но российский мир удивительный. Она была выслана в деревню Кумены. Там ей сняли комнату, она жила у старушки и ходила отмечаться, что сидит в высылке. Когда началась война, у бабушки не было никакого документа. Но старушка сказала: «Антонина Ивановна, садитесь немедленно на последние поезда и поезжайте в Москву. Потом начнется такая неразбериха, что вы и уехать не сможете. А я за вас отмечусь. Потом все забудут об этом». Так и получилось. Но первое время был большой страх, что сейчас придут, проверят, а паспорта нет. Хотя без паспорта она ездила в эвакуацию со МХАТом. И только потом домоуправ в доме, где мы жили, помог ей сделать паспорт.

– В семье эта ситуация обсуждалась?

– О политике так, как сейчас, никогда не говорили. Тогда было такое время: о чем думаешь, не говоришь вслух. То время приучило людей воспринимать то, что происходит, как данность. Потом уже, когда мы стали взрослыми, появилась ирония к тому, что вокруг происходило. Был Брежнев, до этого Хрущев – это давало пищу для самых разных рассуждений. А когда я была маленькая, серьезные беседы не велись.

Если и разговаривали, то не в присутствии детей. Хотя я знала, что дедушка был незаслуженно расстрелян. Такая информация мне была дана. Я же интересовалась, почему так – расстреливают же только злодеев. Мне объяснили деликатно. В общем, я с детских лет понимала, что время, в котором мы живем, требует раздвоения личности. Например, бабушка не могла хорошо относиться к Сталину. Вся ее жизнь была им перечеркнута. А в первом классе на уроке рисования мы все делали ему подарок. Рисовали флаги, цветы, его портрет. «Дорогой Иосиф Виссарионович, поздравляем вас!». Я бабушке показала это, она отвернулась и сказала: «Никогда этого больше не делай. Он мерзавец». Я спокойно отнеслась. Поняла, что это ее позиция.

При этом любила школу, стоять у памятника Ленину с флагом и честью. Были какие-то несправедливости, с которыми я сталкивалась – меня не сразу приняли в комсомол, потому что, по мнению учителей, я почему-то должна была организовать в школе секцию тенниса, раз хорошо играю. А если не сделала так, то не думаю обо всех, думаю только о себе. Но я разделяла школьную жизнь и жизнь вне школы. Меня это не раздражало.

– На папу расстрел супруги повлиял?

– Рассказывали, что его хотели выслать. Когда он делал предложение маме, его высылали чуть ли не на Памир. И даже отняли паспорт. А всех мхатовцев все время представляли в орденам. И Немирович-Данченко решил представить папу к знаку Почета. Сказал Ольге Леонардовне: «Ну, кто знает. Может быть, это поможет Володе». Папа получал этот орден по приписному свидетельству. И что интересно – его потом не трогали.

Книппер-Чехова

– Вы говорили, что Книппер-Чехова оказалась идеальной крестной мамой.

– Это правда. Сейчас часто крестят детей и забывают. Она не такая, потому что очень дружила с моим папой. Это странно, потому что у них большая разница в возрасте. Но она, видимо, отдавала предпочтение кому-то из молодых, считая их талантливыми и интересными. И он таким стал для нее. Он был вхож в ее дом в 27 лет. Почему-то останавливался у нее, когда приезжал из Петербурга делать декорации к «Воскресению».

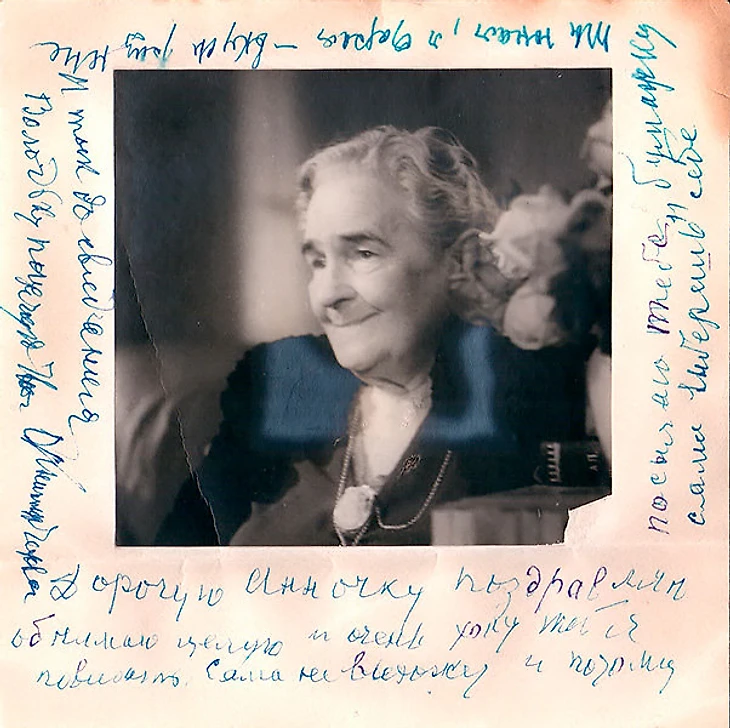

Послание от Книппер-Чеховой

Я не знаю, где они познакомились, но очень удивилась, когда читала ее переписку с Марьей Палной Чеховой. Уже в 1928 году он присутствует в ее жизни. Останавливается в ее гостиной, болеет, нарушает образ жизни. Она писала: «Приехал Вово и заболел. У него температура 39, поэтому мы обедаем в кухне». Когда она переехала в новую квартиру, папа даже участвовал в покупке для нее мебели. Племянник Лев Книппер выделял деньги, папа – свое художественное видение.

Из-за этой дружбы Ольга Леонардовна и ко мне была очень внимательна. Интересовалась, следила, я приходила к ней в гости. После смерти папы она особенно активно мною занималась. Но и моя мама всегда участвовала в ее жизни. Когда Книппер плохо видела, мама приходила ей читать, обсуждать те события, которые ее волновали. У Книппер было несколько дам, которые менялись, чтобы она не оставалась одна. Постоянно она жила только с Софьей Ивановной, своей приятельницей, которая последние годы жизни посвятила Ольге Леонардовне.

– Вы рассказывали, что считали ее дом за свой.

– Да, считала, что прихожу не в гости, а к своим. Вспоминаю сейчас момент, как умер Сталин. Меня-то предупредил Кирилл, что, вероятно, он умер. То есть он уже умер, но официальной информации не было. Но Кирилл состоял в союзе композиторов. И в это же время умер человек из этого союза – Сергей Прокофьев. Он жил в Камергерском переулке. И отчим с товарищами даже не могли к нему попасть, чтобы вынести тело. Потому что переулок оцепили вместе со всей территорией вокруг Колонного зала.

Кирилл тогда пришел и сказал: «Видимо, Сталин умрет, потому что там такие действия». Поэтому когда я пошла в школу, вошла учительница, легла на стол, почти зарыдала и сказала, что умер Иосиф Виссарионович, я к этому оказалась готова. Всех сразу отпустили, занятия прекратились. А мне 12 лет, я, естественно, на острие ножа. В том возрасте все интересно. Бросилась к Колонному залу. Все оказалось перегорожено машинами. Из улицы Москвина на Пушкинскую – сейчас это Большая Дмитровка – выйти нельзя. Но я со своими школьными приятелями не сдалась, стала перелезать через дом, чтобы попасть на Пушкинскую. В этот момент мама пришла из театра, где ей сказали, что случилась страшная давка на Трубной. Мама – к бабушке, та доложила, что я пошла к Сталину. И мама помчалась меня вытаскивать.

Вытащила с этой крыши и дала слово, что вместе со мной пойдет на похороны. Они шли три дня. Деваться было некуда, поэтому она пошла со мной в вечер последнего дня. Каким-то образом договорилась с милиционерами, чтобы нас выпустили с улицы Москвина, и мы встали в очередь напротив театра Станиславского. Когда подходили к переулку Немировича-Данченко – нынешнему Глинищевскому – где жила Ольга Леонардовна, сзади люди прорвали оцепление. Опрокинули грузовики и толпой со стороны бульвара хлынули на Пушкинскую, чтобы занять последние места в очереди.

Нас сразу стали теснить, опять давка. Повезло, что в последний момент милиционер посадил на грузовик, который перегораживал улицу Немировича-Данченко. Мама страшно радовалась, что все это случилось. Что я своими глазами увидела, что нас могли задавить. И мы пошли к Ольге Леонардовне. Она нас уютно встретила. И у нее мы провели время до утра, потому что дойти до нашего дома оказалось невозможно.

У Книппер-Чеховой я впервые в жизни попробовала колбасу. Причем сразу всю. Она была нарезана, рядом лежала кислая капуста. Меня настолько потряс вкус, что я все съела. Потом страшно отчитывали родители. В этот момент дома присутствовал Борис Робертович Эрдман. Он сказал: «Да, нельзя, конечно, есть всю колбасу, если эта колбаса не куплена только для тебя. Но я тебя приглашаю к себе в гости – колбаса будет только твоя». И я пошла к нему в гости, и мне с кислой капустой там дали колбасу. До сих пор люблю именно любительскую – не докторскую.

– У Книппер часто собирались гости?

– Да, и всегда это происходила так торжественно, вкусно. На столе лежали сложные еды. Рихтер играл время от времени. Приходили мхатовские актеры, читали стихи. Велась беседа, но со мной не связанная. Я как наблюдатель. У нас же в детстве не было игрушек – только старая кукла от мамы, которую во МХАТе отремонтировали и даже сшили платье. Кроме этого – ничего. А у Чеховой лежал облезлый мишка. Я с ним играла. Она разрешала.

Сейчас понимаю, что у нее было ощущение времени. К ней же приходили люди не ее возраста, а те, кто мне казался дремучим, а им было лет по 40. То есть в два раза ее моложе. И им было с ней интересно. Не только потому, что она реликвия. А потому что она была на уровне.

– Про Антона Палыча Чехова она вспоминала?

– Нет. Я сначала и сама связи не видела. Знала, что есть Ольга Леонардовна. Ну, актриса. А Книппер-Чехова как-то мимоходом называлось. С Чеховым в детстве ее не ассоциировала. Потом очень удивилась – она жива, а Чехов 100 лет как умер. При этом у нее, конечно, было дореволюционное воспитание. Всегда причесана, одета. Не просто в кофтах и юбках – у нее была именно одежда.

Она ведь и мне с одеждой помогла перед первой поездкой за границу – на «Уимблдон» в 1958-м. Я-то ехала на соревнование и не думала, в чем буду там ходить. А она, наоборот, видела фасад и понимала, что мне потребуется несколько платьев. Строго сказала об этом моей маме. Мне сшили платье в ателье. Потом Ольга Леонардовна вспомнила про прием. У нас же в Союзе никаких приемов не существовало. Так мне купили еще одно платье – с розоватым оттенком. И даже неплохо получилось.

– Как с такими манерами ей жилось при коммунизме?

– Я читала ее переписку – она очень адаптировалась к среде. Не сетовала на то, что происходит. В душе, наверное, как-то мучилась от неудобств, но, наверное, ей жилось легче, чем всем другим из бывших, которые не имели таких условий. Все-таки она была народной артисткой, плюс мхатовцы всегда на особом положении, тем более она вообще одна из основоположниц театра, вдова Чехова. Все это создавало комфортные условия. Если болела, то в Кремлевке. Если восстанавливалась, то в Барвихе. В квартире – доисторическая мебель из красного орехового дерева. Хотя у всех стояла однотипная – или совсем советская, или полунемецкая. Но все равно это был для нее другой мир – не такой, падающий к ее ногам, по сравнению с тем, что существовало раньше. Хотя она отдавала отчет, что живет хорошо.

Солженицын

– За вами тянулся шлейф подруги Солженицына.

– Знакомой. Но все эти мои связи ко мне никакого отношения не имели. Это из-за того, что я оказывалась в той среде, в которой эти люди присутствовали. Я была сторонний наблюдатель. С Солженицыным знакома, потому что он приезжал на дачу к Корней Иванычу, а мы с мужем (второй муж Анны Дмитриевой – Дмитрий Чуковский, внук Корнея Ивановича Чуковского – Sports.ru) там жили. Когда его стали притеснять и он уже боялся всего, то даже жил у нас. Чаще у Ростроповича, но когда-то менял дислокацию и приезжал к Корней Иванычу. Мы с Митей жили в одной комнате, а он за стенкой. Дача небольшая, внизу как раз две спальни.

Так ему было спокойнее за безопасность. К Корнею Иванычу не придут из органов просто так нахрапом. Он был на особом положении. Как и Ростроповичи. Это очень известные люди, и забрать у них гостя потребовало бы усилий. В итоге Солженицына, конечно, взяли и выслали, но это случилось потом. Хотя и в момент совместного проживания он был очень взнервлен и аккуратен. Особенно не выходил из комнаты. Чтобы домработница не встречалась с ним лишний раз, я передавала ему кефир или еще что-то.

– Почему такая конспирация?

– Почти все были уверены, что домработница и шофер – жена и муж – осведомители в КГБ. Солженицын предпочитал с ними не общаться. Приезжал он поздно, проходил в свою комнату. Из-за этого не скажу, что мы дружили. Просто жили под одной крышей.

– О чем-то общались?

– Когда все еще было нормально, он, думая, что мне безумно интересно, выходил из комнаты и рассказывал новости тенниса. Потому что слушал ВВС или «Голос Америки». От него это очень смешно слышать: «Вы знаете, сегодня сообщили, что Борг выиграл 6:3 6:4».

– Вы сказали, что сначала все было нормально.

– Именно. Когда он написал «Ивана Денисовича», это оказалось очень подхвачено властью. Это приветствовалось. Он сразу стал знаменитым. И «Матренин двор» опубликовали, он казался еще вполне лояльным для власти человеком. Потом все стало меняться, потому что он начал проявлять политические взгляды, иметь позицию по отношению к тому, что происходило. У него завязались отношения с определенными людьми. И он, безусловно, был их лидером. Он не был лидером, который организовывает. Но он был лидером на пьедестале.

– Тогда тяжело было что-то организовать.

– Революционерами и правда становились очень немногие. У большинства имелись свои претензии к власти, серьезные сомнения. Я относилась к той категории, которые знали, что происходило в сталинский период, мне все было известно, но это воспринималось как данность. Что мы живем в этой стране, этих условиях. И хоть это нас не всегда устраивало, мы принимали эти условия. Большинство людей так жило. Но были и те, кто по идеологическим причинам готов был сражаться с этим. Другие примкнули к ним по жизненным позициям. Их было мало, но они преследовались.

Тимирева

– Как к власти относилась Анна Тимирева (возлюбленная руководителя белого движения Колчака, добровольно пошла с ним под арест и много лет провела в ссылках и заключении – Sports.ru)?

– Наверное, очень ее не любила. Но она это не афишировала. Хотя говорила мне: «Сказали, что ты очень расстроилась, когда умер Сталин» – «Да, я хотела пойти на похороны, а мама – нет» – «А мы вышли на центральную площадь, и когда сказали, что умер Сталин, бросали в воздух шапки и кричали «Ура!». Она тогда жила на поселении под Рыбинском.

Но скорее она ненавидела тот, революционный, период, а этот период не способна была оценить и не готова была к борьбе. Она же не боролась, а от любви пошла на все это. Колчак просил ее не трогать, потому что у него была официальная жена, которая жила в Америке. А Тимирева утверждала, что это она его жена и понесет за него все наказания. Для нее это стало личной трагедией.

Анна Тимирева

– Она вспоминала про Колчака?

– Нет. И я сама только в учебниках про него читала. Там какие-то песни были: кто-то сбрился, Колчак сварился. Мы проходили гражданскую войну, как на красных нападали белые со всех сторон. И я интересовалась, почему она приезжает к нам домой. По разговорам выходило, что мыться. В течение дня она могла вырваться из этого Рыбинска, где жила до 1956 года, в человеческую среду. Садилась на раннюю электричку – и к нам. Мылась, родители ее кормили, давали какую-то одежду. У нее же самой даже денег не было.

– Как она познакомилась с вашей семьей?

– Через папу. Тимирева она по первому и единственному мужу. До этого была Сафоновой. Как и остальные сестры – Елена Васильевна и Ольга Васильевна. Ольга Васильевна вместе с папой училась в школе Петрова-Водкина, но рано умерла. Маленького сына стала воспитывать Елена Васильевна. Папа чувствовал ответственность за них. И помогал найти себя и материально, я даже хорошо помню Елену Васильевну у нас дома. Она работала в постановочной части МХАТа – что-то по декорациям, костюмам.

Анна Васильевна боялась ехать к ней – у нас было спокойнее. Да и у Елены Васильевны ничего не было – а у нас еда, тепло, ванная, отдельная квартира. Тогда это оказывалось редкостью. Я же жила в мире, где бесконечное красное дерево. Правда, ненавидела это, потому что у моей подружки был фанерный шкаф и большой фанерный стол. Мне казалось, что это мечта. По-детски все по-другому воспринимается.

– Вам фильм «Адмирал» не понравился.

– Мне просто не понравилась Боярская. Анну Васильевну я совсем по-другому воспринимала. Я ее видела дремуче старой, хотя еще средних лет. Но мне казалось, что в молодости такие дамы были по стилю иные. Да, молодые, но по поведению более замкнутые, сдержанные. Наполненность проявлялась только в очень интимных обстановках. А в обычной жизни это не ощущалось.

Кадр из фильма «Адмирал»

У Тимиревой был тяжелый характер. Но он обусловлен страданиями, которые выпали на ее долю. Было ощущение, что внутри она переполнена самыми разными переживаниями и лишениями. У нее же сына расстреляли. Она потеряла все, что может любить женщина. И в ее человеческом облике это должно было ощущаться.

– После Колчака у нее была любовь?

– Она даже замуж выходила за кого-то. Женщина должна найти опору, если одинока. Но авантюрное путешествие по лагерям говорит о том, что к Колчаку у нее все-таки было самое сильное, настоящее чувство. Выгоды там не прослеживалось никакой.

Чуковский

– С Корнеем Чуковским, дедом своего второго мужа, вы познакомились необычно.

– Через первого супруга Мишу Толстого – внука Алексея Толстого. Он купил мотоцикл, сказал: «Сейчас поедем к Корнею Иванычу». Дружил с его внуком Митей.

– Сейчас Чуковского знают только как детского писателя. Тогда, вы говорите, к нему даже из КГБ не пришли бы.

– С одной стороны, вы правы. Как фигура он не воспринимается. С другой – в стране нет человека, который бы не знал, кто такой Корней Чуковский. В детстве всем читали его стишки. Но вот как литератора его знает узкий круг. Он очень по этому поводу огорчался. Потому что стихи писал между прочим. Сначала рассказывал детям прибаутки, потом появилось первое стихотворение. Где-то ехал в поезде, записал. А всю жизнь на самом деле занимался литературой. И мечтал быть литератором. Из-за этого все его стихи очень поэтичны. Это не стишата, а стиль. Крокодил – это же отсылка к Лермонтову и «Мцыри».

Но случилось так, что известен он как детский писатель. Из-за этого к нему постоянно приходили школьники. Шли прямо классами каждый день. Организованно, с учителями, на экскурсию. Он все время с ними встречался. Уставал от этого, как-то ушел: «Все, я умер-умер, больше ни к кому не выйду». И тут приехал очередной класс. Как обычно, без всяких предупреждений. Мне было неприятно, но я говорю учительнице: «Вы знаете, Корней Иваныч так плохо себя чувствует. К сожалению, никак к нему попасть». И вдруг слышу сверху крик: «Кто это такая? Кто эта женщина, которая не пускает ко мне детей?». И опять их принял.

– Как он развлекал детей?

– Играл в то, что им интересно. У него был заводной паровозик, который ездил, давал пар и звенел в звоночек. Дети были в восторге. Пускал с ними пружинку, которая ходила по ступеням. Рассказывал стишки, что-то спрашивал. Надевал какую-то штуку с перьями и мантией, которую подарили индейцы. Еще у него висел абажур, который прислали из Японии. Он оказался очень известным в этой стране, дети оттуда писали ему со страшной силой. А после Хиросимы они стали делать журавликов. И вот у него висела огромная люстра, разрисованная детьми. На ней – все журавлики, которые ему присылали. Еще стояло чудо-дерево, на котором висели ботиночки. Реальное дерево из древесины с палочками. Все это он показывал.

– И ему было интересно?

– Да, он экстраверт. Его главный талант в том, что он фантастически общался с разными людьми. Как-то я написала первую статью в «Юности». Там была фраза: «Я кинула через нее свечку». Он прокомментировал: «Прочитал вашу статью. Страшно удивился, что свечку не только зажигают». То есть он не давил на тебя авторитетом, а соответствовал тому, с кем знакомится. Находил то, что именно мне было любопытно. А не так, что сразу спрашивал, читала ли я Пастернака. Хотя Пастернак в его речи тоже был.

Корней Иваныч рано вставал, в 6 утра. Ему ставили печенье, чай. И он работал. Потом читал. Часов в 11 спускался на завтрак. Как-то вышел сверху, оказался на террасе: «Боже мой, как я жалею тех людей, которые не читали Пастернака!». И так искренне сказал. Он был переполнен ощущением, которое получил только что от чтения. Мы часто вели с ним разговоры о литературе. О той, которую он прочитал. И ты сразу тоже начинал ее читать, чтобы обсудить.

Еще он плохо засыпал, мучила бессонница. Поэтому перед сном просил родственников читать книги. И меня в том числе. Книги он сам подбирал. Причем те, которые сам давно знал, но мы точно не стали бы читать. Тех писателей, которые не на языке: Сологуб, Салтыков-Щедрин. Вроде все про Щедрина говорят, что он предсказатель, но так до него руки и не дойдут. Но начинаешь читать вслух и думаешь: «Черт, как интересно».

В одном доме мы прожили с 1966 года до его смерти в 1969-м.

Анна Дмитриева за лавочкой и Корней Чуковский

– Умирал он на ваших глазах?

– За две недели до этого увезли в больницу. Но до этого времени всегда был со мной. Осень, дачники разъехались. Муж Митя работал. И мы остались с Корней Иванычем и детьми. Перед отправкой в больницу он еще попросил меня помыть ему голову.

– Как Чуковский относился к режиму?

– Все понимал. Очень волновался за дочь Лиду, у которой были взгляды, близкие к диссидентам. Знал, что пока жив, она защищена. Но что потом… Волновался и за дочь Лиды – свою внучку Люшу. Елену Цезаревну. Она впоследствии очень много участвовала в диссидентском движении. Была сподвижницей Солженицына, загорелась его идеями.

Все это волновало Корней Иваныча, но он был над схваткой. Он не был involved. При этом в своем понимании был с ними солидарен.

В августе 1968-го, когда наши танки вошли в Прагу, стояла такая же погода, как и в этом году. Я недавно сидела и вспомнила ее. Только прошел сильный дождь, вдруг небо стало абсолютно чистым и солнце проливалось вечером над всеми соснами. Такое ощущение свежести, легкости. У меня было чудное настроение. Я в нем шла и увидела, что Чуковский стоит на террасе. Радостно помахала, а он мрачный, мне не ответил. Я мгновенно поняла, что что-то не то. Поднялась. Он говорит: «Мы вошли в Прагу». То есть он переживал эти события. Страдал от этого. Но находился в таком возрасте, что, как говорил, мог быть тем молотком, чтобы забить гвоздь, но не самим гвоздем.

Политика

– Были люди из интеллигенции, которые искренне радовались Праге и выступали за советы?

– Нет. И тогда не было этих советов. Это сейчас все идут за советскую власть. Вдруг откуда ни возьмись взялись люди, которые считают, что там было замечательно. Хотя тогда мы все понимали, что живем в диком отрыве от всего мира. Что мы зажаты. Но в нас существовал не квасной патриотизм, а то, что из избы не выносят сор. Мы не выносили его из страны. И с рождения знали, что наша судьба целиком и полностью зависит от ЦК партии.

Я приезжала на никому не нужные соревнования вместо «Ролан Гаррос», потому что три пенсионера решили, что я слишком долго нахожусь за границей. Мне все иностранные девочки говорили: «Аня, поехали с нами. Ну что ты сейчас едешь домой? Ты же замечательно сыграла турнир, тебе надо во Францию». А я вместо того чтобы сказать, что я думаю, говорила: «Нет-нет. Мне надо в университет. Я же должна там экзамены сдавать».

– Почему не говорили правду?

– Потому что такое воспитание. Между своими я скажу, что это полный идиотизм. А посторонним не буду. И так же мы говорили теннисным коллегам, что у нас в стране все замечательно. Они спрашивали: «Приедешь на этот турнир?» – «Да не знаю, как решу» – «Как же так?». А я знала, что мне надо пройти пять комиссий. Сначала – пенсионеров в федерации, которые будут воспитывать за то, что на корте тренировочный свитер не сняла, когда было холодно. Потом большевиков, которые спросят, сколько станций метро в Москве и кто президент Румынии. И так далее – райком, ЦК. И я не знаю, поеду я или нет. Но я этого никогда не говорила. Я говорила, что так много дел, что еще не решила.

При этом мы ездили только в Европу. Мы были автоматом отсечены от Австралии и Америки. А я еще и на «Ролан Гаррос» не попадала. Хотя, чтобы играть хорошо, надо играть все турниры. Оставалась раз в год Англия на месяц. А уже во Францию не ехала, потому что «что это она так долго так будет».

Потом добавилась еще одна беда – стали бойкотировать Южную Африку, потому что она поддерживала апартеид. А мы же борцы с апартеидом. Поэтому на некоторые соревнования ехать не могли. Или ехали, но не могли встречаться с теннисистами из Южной Африки. Вот мы играем, а дальше Южная Африка. Вместо того чтобы выигрывать, мы проигрываем. Чтобы никто не узнал, что мы бойкотируем. Когда о бойкоте стало известно на весь мир, я уже закончила. И нас тогда исключили на несколько лет из соревнований.

Вспоминаю, как тогда бедный Тоомас Лейус (советский теннисист, победитель юношеского «Уимблдона» – Sports.ru) выкручивался. Я-то еще не такая, я спокойная. А он настоящий спортсмен. Если у него есть возможность, он не может ее упустить. И он не смог заставить себя проиграть. Выиграл, а следующий матч с южноафриканцем. Так он всю ночь парил ногу в кипятке. Я сама приносила ему воду. И он вызвал с утра врача, чтобы тот подтвердил, что серьезная травма. Потому что вся нога распухла.

А я в тот день проиграла несильной австралийке, потому что должна была идти на Ван Зил (теннисистка из Южной Африки – Sports.ru). Первый раз, когда ее бойкотировала Ван Зил, мы находились в хороших отношениях. Помню, она мне говорит: «Ань, я прочитала в газете, что ты, может, будешь меня бойкотировать. Это же неправда?». Я посмотрела на нее: «Правда». И обе были со слезами. Мы обе выиграли, и я просто не вышла против нее.

– Более дикую историю трудно представить.

– Она была. Когда я уже попала во Францию, с Аликом (Александр Метревели, советский теннисист, финалист «Уимблдона»-1973, партнер Анны Дмитриевой по миксту и работе комментатором – Sports.ru) играли полуфинал микста. И нам приказали проиграть в полуфинале, потому что назавтра заканчивался срок пребывания, мы должны лететь в Союз. А финал только через день. Выиграть никак нельзя. Финал – это же событие, от него просто так не откажешься. Мы имели пять или шесть матчболов и все время просили тренера Эвальда Крее: «Может, все-таки выиграть?» – «Ничего сделать не могу». Эмигранты на трибунах все слышали, кричали: «Да выигрывайте».

С Александром Метревели

Мы не могли оставаться за границей столько, сколько надо. И поехать туда, куда нам надо. Я ездила в Индонезию – да, интересно, но для тенниса вообще нет смысла. То же самое с Индией. В Алжир, хотя там был неплохой турнир. В финале я обыграла ту теннисистку, которая на следующий год стала чемпионкой Франции. Но я-то во Францию не попадала. Мне надо развиваться, играть с сильными как можно чаще, чтобы набираться опыта, а я ехала домой.

Или в Уганду как-то раз послали, когда страна начала освобождаться. В ЦК партии решили, что если у них независимость, надо бы отправить человека на турнир. Послали меня и мальчика. Там никто не умел играть. Устроили турнир для собственного развлечения. Мы чудно провели время, но к теннису это не имело отношения. Одна соперница вышла в сари – жена или родственница индийского посла. Другая лет 40 – любила играть в теннис для здоровья. Конечно, я их обыграла 6:0, 6:0. Там и играть не надо было. Хотя в газете написали, что я выиграла турнир. Но от настоящего спорта находилось далеко.

Каких-то три старых человека так решили. Они даже не понимали, зачем я еду. Думали, что еду развлекаться. Кстати, интересно, что я в партию так и не вступила – почему-то не заставляли.

– В поездках люди из органов следили?

– Особой слежки не замечала. Но мы ничего и не делали, чтобы за нами следили. Хотя вот во Франции с Аликом ходили в гости к сыну Петра Струве. Такой не от мира сего, как-то вдруг появился в красной панаме на «Ролан Гаррос». Я говорю: «О, это от наших». И действительно передал мне письмо: «Дорогая соотечественница, я был так рад увидеть вас, мне так понравилось. Хотел бы вас пригласить в гости». Жил он в соседней квартире с Буниным. Показывал ее, одна комната оказалась завалена книгами. Спрашиваю: «А почему вы тут сделали склад?» – «Я не могу здесь жить. Я помню, как лежал, здесь стояла тахта. А за стенкой умирал Бунин. После этого не хочется».

Мы потом общались с ним, когда я приезжала во Францию. Женой у него была мадам Катуар. Знаете, есть такие подмосковные места? Вот Апрелевка раньше называлась Катуары. Там находились имения этой фамилии. Их несколько под Москвой по кругу.

– После такого знакомства могли не выпустить из Союза? Это же белая эмиграция.

– Да они уехали 150 лет назад. Уже давно забыли, что в России должно что-то измениться. Они в 1917-м ждали, что коммунистов не будет к 1920 году. А это был 1959-й.

В те же года встретили с Аликом в Париже Юсупова (князь, убийца близкого к семье Николая II целителя Григория Распутина – Sports.ru). Представляете, ходили с Аликом на «Я убил Распутина». Фильм начинается с того, что старый Юсупов сидит и рассказывает свою историю. Художественный фильм с реальной подачей самого Юсупова. Он рассказывал, как все было. И вот мы выходим из кинотеатра, прямо рядом с нами стоит он. Тот человек, который только что рассказывал все. Мы как обалдевшие смотрели, будто времена поменялись. Но подойти побоялись. Кто мы такие, на каком основании?

– Не жалеете, что сами не уехали из страны?

– Нет. Жаль, что не получилось себя реализовать так сильно. Но что было бы хорошего, если бы я уехала одна, а все, кого люблю и ради кого играю, остались бы здесь? Мой мир был здесь: мама, папа, отчим, брат. Я до сих пор считаю, что патриотизм – этот тот мир, который тебя близко окружает. А потом уже он распространяется на все остальное.

Со сводным братом телеведущим Владимиром Молчановым

– Как сейчас вы оцениваете тот режим?

– Помню один случай. Я всегда мечтала попасть на Лазурный берег. Весной все там играли в теннис, о нем существует много историй в литературе: Бунин, наша эмиграция. Но мне никогда не удавалось. И когда закончила карьеру, уже рухнул Союз, я туда поехала. Рано утром плыву в море, вдали только одна голова какая-то маячит. И я сама себе говорю: «Ох, как хорошо». Вдруг та голова мне отвечает: «Спасибо Михал Сергеичу».

Так я и не знаю, кто это был, но он так же думал. Совсем другой мир нам открылся. Вы тот мир даже не можете представить. Спрашиваете сейчас про большевиков, правда ли, что все учили названия станций метро. Правда, учили, волновались.

– Горбачев для вас – это что?

– Замечательно. Благо. Он страну вывел из тупика. Очень трудно найти дальнейший путь. Это уже задача для людей другого поколения. Но то, что он вывел из этого идиотского тупика, позволил уйти от тех идиотизмов, в которых мы жили, – это величайшее достижение.

– Вы с ним лично встречались?

– Нет. Вот с Ельциным – да. Он очень любил теннис. Когда мы с Аликом комментировали Австралию, помощники Ельцина всегда звонили и спрашивали расписание, хотя наши репортажи начинались в 3 часа ночи. По этому поводу Наина Иосифовна (жена Ельцина – Sports.ru) рассказывала историю. 2:45, застала его в ванной – брился. Она говорит: «Боря, три часа ночи. Ты чего бреешься?» – «Мне неудобно. Анна с Александром уже сидят в студии».

Другой случай. Когда мы открыли спортивный канал, Василий Соловьев был еще совсем юный. Вел новости. Я ему долго объясняла, что лучше так и так. Он меня слушал: «Анна Владимировна, но нас же никто не смотрит» – «У нас есть самый главный зритель – Борис Николаич». Ему сразу поставили тарелку, но сама-то я не верила, что он смотрит. Но прошло несколько лет, я пришла на встречу. Он мне говорит: «А ваши подопечные прогрессируют. Вот мне нравится Василий Соловьев. Как он вырос!».

– Что за встреча?

– Он же создал фонд поддержки молодых теннисистов. До сих пор Наина Иосифовна и их дочь Таня этот грант выдают детям. Приглашают их домой. Не просто награждают на стадионе, а устраивают чаепитие. Когда Борис Николаевич был жив, он каждый год приглашал к себе. Сидел во главе стола, все по-семейному. И нас с Аликом приглашал. И Мыскину, Дементьеву, Сафина, Кафельникова. Мы всегда с ним общались.

Ахматова

– Вы одной из первых прочитали воспоминания дочери Чуковского об Ахматовой.

– Да, Лидия Корнеевна жила в Переделкино в то же время, что и я. Ей все мешали, она не любила шум и звуки. И спала в отдельном домике на участке, где помещалась ее кровать и лампочка. У нее был свой режим дня, она вставала очень поздно. Уже когда детей кормили обедом, она приходила завтракать. И в те годы как раз начала готовить свои дневники. Давала их в рукописях читать. И там: «Анна Андреевна набросала мне свои стихи, мы их сожгли». Я ей говорю: «Вы их потом напишите». И, как оказалось, она все записывала. Приходила от Ахматовой, восстанавливала строчки по памяти и записывала.

«И упало каменное слова на мою еще живую грудь» – это же Ахматова прочитала Лиде и сожгла на свечке. Боялась это хранить в рукописях. Когда Ахматову стали печатать, все это, весь «Реквием», восстанавливался по записям Лиды и еще двух человек. И у Чуковской вышел еще тот самый двухтомник воспоминаний.

Кстати, они много лет были знакомы, но сблизились, потому что у Лиды посадили мужа, очень талантливого физика. Она ходила хлопотать за него. В тот же момент Ахматова хлопотала за сына. Так Лидия Корнеевна вошла в ее жизнь и стала доверенным лицом.

Анна Ахматова

– С кем еще вы общались с Переделкино?

– Евтушенко регулярно приходил. Впервые мы познакомились еще в Коктебеле, куда я приехала к Мише Толстому и где впервые увидела Митю. Там мы играли с Евтушенко на корте. После этого он все время говорил, что меня обыграл. Хотя невозможно подумать, чтобы любитель обыграл профессионала. Даже мужчина женщину. Я могла играть хоть с форой в 0:30. Это просто разные явления. Это как писать стихи внуку и говорить, что они не хуже Цветаевой. Он это понимал. Но ему нравилось показывать себя орлом в глазах окружающих.

– Гении часто не приспособлены к жизни. Таль не мог чай себе заварить. Вы таких встречали?

– Чтобы чай – нет. Но вот в прежние времена мужчины не занимались детьми, не гуляли с ними. Не готовили, потому что необходимости не было. Наверное, если бы папа жил один, он мог бы прийти на кухню. Но всем занималась моя бабушка. И папу это не интересовало.

Я не видела совсем уж гениев, кроме разве что Шостаковича. Вот его на кухне я точно не представляю. Гений – это же действительно человек не от мира сего. Он и выглядел таким. Немного чудаком. Так вел себя. Галстук на боку, последняя жена Ирина Антоновна постоянно завязывала ему шарф, потому что он неизвестно как мог его завязать. Да и вообще не завязывал. При этом я видела, как Шостакович вел таблицу футбола. Он болел за какую-то ленинградскую команду и результаты заносил в таблицу. Я была потрясена.

Дмитрий Шостакович

– Где вы встретились?

– На даче под Рузой. Отдыхали там с семьей, когда я была юной. Там же встретилась с Валей Чемберджи, первой женой Познера. Когда они уже поженились с Володей, он тоже приезжал. Все вместе мы играли в Жмурки. Такая игра, когда глаза завязывают, тебя раскручивают, а все прячутся по углам. А ты ходишь, ищешь хоть кого-то. Если нашел, пытаешься отгадать, кто это.

– Познера каким запомнили?

– Красавец. Немыслимый просто. И манеры, и все. Он от всех отличался. Просто хорош собой. Он был особенный. Понимаю, что Валя потеряла голову сразу. Но потом развелись.

Булгаков

– В вашей семье часто вспоминали Булгакова.

– Это мама. Папа ее познакомил. И она много прогуливалась с ним, когда он болел. Помогала ему и Елене Сергеевне.

– Поэтому в каждом интервью вас спрашивают про переселение душ.

– Впервые об этом написал какой-то булгаковед. Они есть разные. Есть профессиональные, а есть фанаты. Они не имеют такого литературного образования, но преданные. И вот был один человек такого типа, который где-то и от кого-то услышал историю, что душа Булгакова переселилась в меня. Взял мою фотографию из программы «Время» и фотографию Булгакова и опубликовал заметку в каком-то журнальчике.

– Вы узнали об этой истории от него?

– Мама рассказывала, конечно. Как она гуляла с Булгаковым, как он говорил, что умрет, а его душа переселится в ее ребенка. Он умер 10 марта, ровно через девять месяцев родилась я. Но никто же не знает, сколько душа сохраняется. Да и мама не придавала этому значения, не верила в это. Она больше говорила, как сильно переживала. Была молоденькой тогда. И все эти люди, с кем познакомил папа, находились для нее на каком-то особом пьедестале.

А папа был одним из трех лучших друзей Михал Афанасьича вместе с Топляниновым и Ярмолинским. Он одним из первых пришел, когда Булгаков умер. Рисовал его присмертный портрет. Я даже его видела когда-то, но когда стала интересоваться, не нашла. Он куда-то пропал.

Михаил Булгаков

– Что именно в семье вспоминали про Булгакова?

– Про Елену Сергеевну, в которую он был безумно влюблен. У них был красивый роман, он увел ее у генерала. И очень дорожил. А она стала ему музой и очень билась с предыдущей женой за то, кто из них муза романа, который он написал, находясь в предыдущем браке. Прообразом-то была та женщина, но роман вышел уже после ухода от нее. Вот они и спорили.

Про мальчишники с папой, когда они убегали от жен чуть ли не в парк, чтобы выпить и поговорить о своем.

Про читки, которые он устраивал у себя дома. Любил читать свои произведения, собирая группу людей. Папа на таких мероприятиях всегда присутствовал. Пришел и на «Мастера и Маргариту», но заснул. Уронил голову, пролил чернильницу на какие-то рукописи. Это был позорный штрих в его жизни.

Папа с мамой всегда рассказывали, какой Булгаков гений. Но всегда думаешь, что родители чего-то придумывают. Думала, что им лишь казалось, что он что-то невероятное. Его же в школе вообще никто не знал. Я это имя только дома слышала. И вдруг, когда разрешили, бешеный шум поднялся. Я очень удивилась.

У него, конечно, тяжелейшая биография. Мама рассказывала о его переживаниях, что долгое время он был закрыт для читателя. И тут ему поручили писать пьесу «Батум» с главным героем Сталиным. На эту пьесу театр получил добро. Он написал, уже ехал на юг проникнуться атмосферой для постановки, но прямо в поезд пришла телеграмма. Пьесу запретили, отменили. Он с женой вышел на какой-то станции, и это стало началом конца.

Нельзя сказать, что это привело к болезни. Может, она была заложена генетически. Потому что он болел тем же, от чего умер его отец – что-то с почками. Но нервная вспышка, которая убила сопротивляемость организма, существовала.

При этом многие считают, что ему повезло, что он стал закрытым. Иначе мог бы предать самого себя. В этом и заключалась стойкость людей, которые писали ради искусства. И покладистость характера тех, кто писал ради того, чтобы опубликовали.

– Сейчас Булгаков ассоциируется с мистикой. Тогда – так же?

– Мой муж делал первый фильм о Булгакове, который вышел на экране. Был режиссером. Ему бы, конечно, никогда не разрешили самому, но в этом фильме рассказчиком выступал Константин Симонов. А тот имел свободное творчество. Право первой ночи на все. Поэтому фильм вышел. И вот там случилось пару мистических историй.

Например, когда муж записывал Виленкина, который вспоминал Булгакова, вдруг откуда-то вышел кот и залез к нему на руки. Кота в доме не было. Как он появился – никто не знает. А когда фильм показывали на экране, вдруг началась сильная гроза. Потом на утро написали, что впервые в это время в ноябре в Москве была гроза. Тоже мистика.

Фото: личный архив Анны Дмитриевой; РИА Новости/Алексей Филиппов, Дмитрий Донской, Александр Макаров, Леонид Доренский, Юрий Сомов, Олег Макаров, Александр Лесс, Виталий Гаспарянц, Максимов, А. Воротынский; Gettyimages.ru/J. A. Hampton/Topical Press Agency; kinopoisk.ru; commons.wikimedia.org; globallookpress.com/Genrietta Peryan/Russian Look

О персонаже - приятно читать. Действительная интеллигенция, а не те ряженые нувориши, вроде Собчак или потаскушек из татлер, которых читателю пытались скормить на неделе..

Я знаю, что комментарии будут оставлять и читать те, кто за теннисом не следит.

Но Дмитриева это как ГСО/Уткин/Шмельков в одном лице.

Все её репортажи:

это ахинея, фап на Федерера без остановки (даже когда он не играет) и ещё раз ахинея (так как за теннисом она не следит).

Её партнёр по цеху Метревели намного профессиональнее.

Что он чувствует при этом. Как домой потом идет. Все-таки сралинские годы невероятных демонов взрастили

Александр, не в укор, но опечаток что-то много. И какая-то недосказанность что ли. Второй части не будет.

Ну какая утренняя электричка из Рыбинска в 56м году? Во-первых, это 350 км, во-вторых, там до сих пор электричества нет. И горячей воды тоже. Как в 56м.

Честно говоря ей бы уже пора заканчивать комментить, речь в последние годы слишком тяжеловесная стала.

На Дмитриеву "имею счастье попадать" только если у родителей на Евроспорте смотрю финальные стадии ТБШ. Слушать это невозможно в силу бреда, ахинеи и "деменции".

А теперь посмотри с другой стороны - ведь все эти интересные люди родились не при союзе. И Булгаков и Чуковский с Колчаком и вдовой Чехова - все люди из 19 века. К моменту революции они были взрослыми людьми - Колчаку было под 40, его вдове 20, Корнею Ивановичу 35, Булгакову 26, Книппер-Чеховой под 50.

А кто жил в последние 30 лет? Правильно - ровно те, кто родились и воспитались при союзе. Те, кому к моменту развала союза было 20-30, им сейчас по 45-55, для кого-то это родители, для кого-то ровесники. Вот они и есть результат того образования, культуры и всего прочего.

Лень погуглить что ли незнакомое слово?

А что такое: "На столе лежали сложные еды"?

За интервью плюс, конечно...